作者:施海涛

⚠️安全提醒

-

优先联系使领馆:当无法确认当地警方可靠性时,应立即联系中国驻当地使领馆,并发送:

✅ 精准定位信息

✅ 现场环境照片 - 有效施压策略: 通过使领馆向警方施压可显著提高解救成功率

- 风险警示: 直接求助当地警方可能导致被送回园区 ⚠️ 增加二次伤害风险

前言

我国公民在异国他乡发出的求救信号穿透边境线,撕开了东南亚”法治无人区”的面纱——这里不仅是犯罪分子的庇护所,更是大国博弈的灰色试验场。近几年来发生在缅甸的一系列涉华诈骗园区事件揭示了当前跨境犯罪正在经历深刻的变革。这种变革不仅体现为在科技加持下犯罪手段升级,更折射出区域地缘政治格局与治理机制的深层困境。

透过犯罪学与国际关系的双重棱镜,我们可以看到犯罪集团展现出的”流动性生存”能力,恰似一场永无止境的打地鼠游戏。每当某个窝点被摧毁,新的诈骗中心便如真菌孢子般在另一处重新萌发。这种犯罪位移现象(Crime displacement)的背后,暗合着东南亚特有的地缘政治生态——在军政府管辖的裂缝中,军阀割据、经济依附以及大国博弈正在编织出复杂的“打击和庇护”网络。当某个边境检查站的缅甸警员同时承担着打击犯罪和维护”园区经济”的双重职责时,单纯依靠执法合作已难以根治这种系统性疾病。

与此同时,我国在缅甸地区的经济投资和战略利益,与每月上千起跨境诈骗案件之间形成了诡异的价值对冲。尽管根据联合国毒品与犯罪办公室的报告,我国在保护本国公民和跨境打击电诈上取得了卓越的成绩,然而要彻底拔掉这根“心头刺”,可能还需要重新审视犯罪生成的核心要素。

马库斯(Marcus)和劳伦斯(Lawrence)提出的日常活动理论(Routine activity theory)为我们提供了重要的分析框架。该理论揭示犯罪行为的三个要件: 有犯罪动机的罪犯(A likely offender)、合适的犯罪对象(A suitable target)以及监管缺位(The absence of a capable guardian)。虽然该理论起源于对直接接触掠夺性侵权行为的关注,但它同样为网络犯罪的研究提供了重要的理论视角。 正如格拉博斯基(Grabosky)所言,除了跨国性的特征,网络犯罪只不过是“旧酒装新瓶”—— 即传统犯罪在数字时代的表现形式。就电信诈骗而言,在犯罪动机难以消除且监管困难重重的情况下,预防犯罪的重心或许还是应当倾向于对“合适的犯罪对象”的保护。

本文将借助犯罪位移、双层博弈和社会预防三个角度来简要分析缅北电信诈骗犯罪的演变逻辑、中方跨境执法困境及应对策略。

01

犯罪位移:

诈骗活动的跨境转移与演变

犯罪位移理论(Crime displacement)为我们理解跨境诈骗的转移提供了重要视角。对于该理论的一个经典的比喻就是挤压气球。当执法部门加大对某一区域的打击力度时,犯罪活动并不会消失,而是会”弹起”到管控较弱的区域。更令人不安的是,犯罪位移不仅仅是物理空间上的,犯罪模式会在随着环境的改变发生“基因突变”。在缅甸,最初的电诈基因在特定土壤中完成原始积累,并经历了疫情和打击后开始疯狂变异:从强迫劳动到器官黑市,从人口贩卖到跨国洗钱,这些衍生犯罪如同藤蔓般相互缠绕,构建起自给自足的犯罪生态系统。如今的诈骗集团已学会利用区块链技术洗钱,通过暗网招募成员,甚至用AI语音模仿受害者亲人声音等新技术。这种与时俱进的智能化升级让传统打击手段常常疲于奔命,鞭长莫及。更值得警惕的是,犯罪组织形成了路径依赖(Path Dependence)—— 一旦犯罪组织选择了某种犯罪模式并获得成功,就会沿着这条路径不断深化和扩展其犯罪形态。

诈骗据点的瘟疫式扩散:

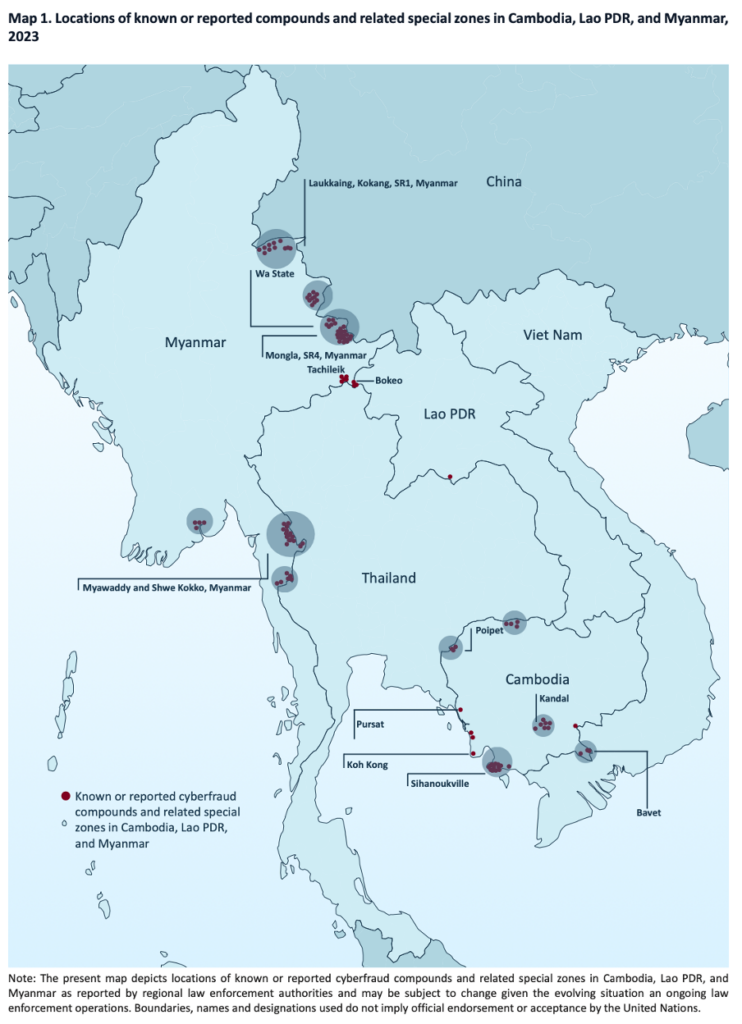

从缅北到缅北+

2023年8月,部分中国的电信诈骗团队在经历了高压严打后,逐渐”转移”到缅北地区。 而后,即便打击的探照灯扫向缅北,覆灭了果敢四大家族,电诈的幽灵也并没有真正消散——它们只是附身于另一批人,在其他的舞台继续上演罪恶的剧本。

妙瓦底成为了电诈集团撤离上盘踞的最佳选择。在妙瓦底建立电诈园区有着得天独厚的优势。妙瓦底地处缅泰边境,距离曼谷仅约500公里,这种便利的交通条件恰似为罪恶铺设了快速通道。妙瓦底与泰国湄索(Mae Sot)仅隔着一条莫伊河(Moei River)。这条河上运送的不仅仅是普通的货物,还有通过快艇偷渡的被贩卖的人口。妙瓦底目前由克伦民族联盟(Karen National Union)等地方武装势力实际控制。这些武装势力与犯罪集团间若隐若现的利益链条,让这片三不管地带成了”犯罪的温床”。

当我们查看卫星地图时会震惊地发现,妙瓦底边境贸易特区(臭名昭著的KK园区就是以此经济特区名义建立的)不仅为犯罪活动提供了合法商业掩护,其完备的通信网络、稳定的电力供应和现代化的基础设施,加之频繁的跨境资金流动和密集的商业活动,都为诈骗犯罪提供了有利条件。而跨越多国边境的地理特征、地方武装与犯罪集团的勾结为国际执法合作、打击此类犯罪增加了难度。

除了妙瓦底之外,有证据表明,许多诈骗团队已经转移到了管控相对薄弱的迪拜开启新的造梦——用豪华的大别墅掩盖血腥的地牢。当求职者看到’月薪十万迪拉姆+私人泳池’的招聘广告时,根本想不到等待他们的是沙漠里的铁笼和被晒成“人肉干”的威胁。

犯罪模式的血色蜕变:

从诈骗到诈骗+

缅甸的犯罪模式蜕变还要从2003年说起。在那之前,许多当地人从事与毒品相关的产业为生。正是那年春天,当强制执行禁毒令的铡刀落下,当地武装被迫从毒品经营转向开设赌场以维持军费开支。 然而,另人意外的是,这个产业转型带来了暴力基因的野蛮觉醒。果敢这片土地开始上演更为黑暗的剧本。曾经佝偻在罂粟田里的农民由于没了收入,扔掉锄头转而拿起了砍刀对外地赌客实施暴力抢劫。到缅甸赌博“丢钱丧命”事件的频发外加泰国、越南等周边国家赌场业的蓬勃发展,缅北的赌博业陷入了困境。新冠疫情则如同最后的重锤,将缅甸摇摇欲坠的赌场经济彻底砸碎。

命运的转折往往夹带着黑色幽默。受中国境内严打影响而外逃的诈骗团伙与缅甸的当地武装形成了新的利益共生关系:武装势力为诈骗团伙提供保护,并从中获取分成。这种合作关系一开始看似平常,但随着时间的推移,当武装势力发现电信诈骗的利润远超以往的经济来源后,他们开始亲自下场,有的逐渐成为了幕后老板。

当中国数亿民众手机里亮起反诈APP的警示红标,缅甸园区的诈骗手法也开始了疯狂进化。当诈骗成功率下降,通过欺骗性招聘来扩充人手以扩大收益成了必要手段。于是,招聘广告化身噬人陷阱,军事化管理升级为现代奴役,诈骗失败者的器官成为了剥削的最后价值。从诈骗话术到器官冷藏箱,这场血色蜕变揭示着残酷的现实:在管控真空地带, 犯罪组织总能在外部压力下不断调整其犯罪形态,甚至发展出血腥的增殖方式以维持其生存和发展。

高科技加持下的专业化之路:

从物理威慑到记忆重构

现代电诈产业已然进化出了融合科技与人性的精准狩猎手法。诈骗团伙建立了一套完整的犯罪网络,涵盖了从技术支持到话术培训等各个环节,并形成了专业化的分工体系。在技术层面,他们利用VPN、加密通讯工具躲避追查,甚至运用AI技术生成逼真的语音和图像进行诈骗。不可否认,大数据和人工智能技术的应用确实提升了对诈骗行为的监测和预警能力,但诈骗分子往往能迅速调整手法规避监控。例如,当系统识别特定诈骗话术时,犯罪分子会改变话术模式;当某些域名被封禁时,他们又会快速更换新域名。这种”猫鼠游戏”式的对抗,使得技术反制措施的效果往往难以持续。在话术培训方面,从缅北逃出来的受害者赫振东在接受凤凰网采访时透露,他们需要系统学习”精聊”、”细聊”、”开场白”、”土情话”、”造梦”等专业化诈骗话术以实现对目标的精准狙击。

随着社交媒体、网络直播等新型平台的兴起,诈骗手法也不断升级,从约会软件中的完美恋人,到快手老铁的致富秘籍,诈骗剧本已实现全平台定制化。王星案中使用的招聘诈骗手法,正是犯罪分子针对求职者群体的定向诈骗策略。某卧底资料显示,诈骗剧本针对Z世代的骗局会植入二次元梗,而针对银发族的陷阱则复刻八十年代供销社话术。当我们惊叹于AI换脸逼真度时,或许更该警惕:当诈骗从技术漏洞转向认知裂缝,整个社会的心理免疫系统正面临前所未有的挑战。

诈骗集团的分工不仅体现在技术和话术上,还延伸到了员工的等级管理:新手通常被安排以非一二线城市为目标,以降低被识别的风险。为了控制被骗入园区的人员,诈骗集团采取多重手段:一方面通过水牢、狗笼、电击等暴力方式进行惩罚,另一方面他们则借助黄赌毒等方式来瓦解“员工”的意志。他们也应用相应的激励机制。比如:通过十几张桌子上面叠满现金对业绩好的人员发放奖励。这种巨大视觉冲击所带来的诱惑外加文化仪式(如每天早上9点集体唱许华生的《陪你到底》)的精神驯化,“员工”的记忆重构正在发生。

02

我国面临的跨境执法困境

当我国警方通过各种途径大力宣传“打击电诈”时,缅甸的诈骗园区里,键盘敲击声仍在昼夜不息——这种看似魔幻的现实,恰是跨境打击的困境写照。普特南(Robert Putnam)提出的”双层博弈理论 (Two-Level Games)” 有助于让我们看清这盘复杂的棋局。

在国际博弈中,我国既要守住不干涉内政的外交底线,避免给西方舆论落下话柄;又必须通过克制的斡旋艺术,维系与缅甸军方的关系,守护我国在缅甸的经济和战略利益。

而在国内舆论场域,那些被困缅甸的求救视频,像钢针般刺痛着每个中国人的神经。当血浓于水的情感诉求遇上大国博弈的理性考量,决策者不得不通盘考虑,争取达到“既要又要”。

监管者缺位:

国际执法合作的困局

不可否认,多国联合执法的捷报充斥着各大媒体,总能给人带来胜利的喜悦与慰藉。比如,2024年9月中缅联手在仰光、曼德勒等地抓获20名电信网络诈骗犯罪集团头目。同年10月,中国与东盟发表了《关于打击电信网络诈骗和网络赌博的联合声明》。这都显示了多方政府在区域合作打击犯罪的决心。然而,要把纸面的声明落到实处还有很长的路要走。当联合执法力量在某个坐标点形成高压,上文提到的“气球效应”也随之而来。这突显了现代犯罪集团深谙地缘政治的裂隙,甚至比执法机构更早嗅到政策温差。 因此,单纯的执法合作可能仅能推动犯罪活动不断位移,而难以将其“一键删除”。

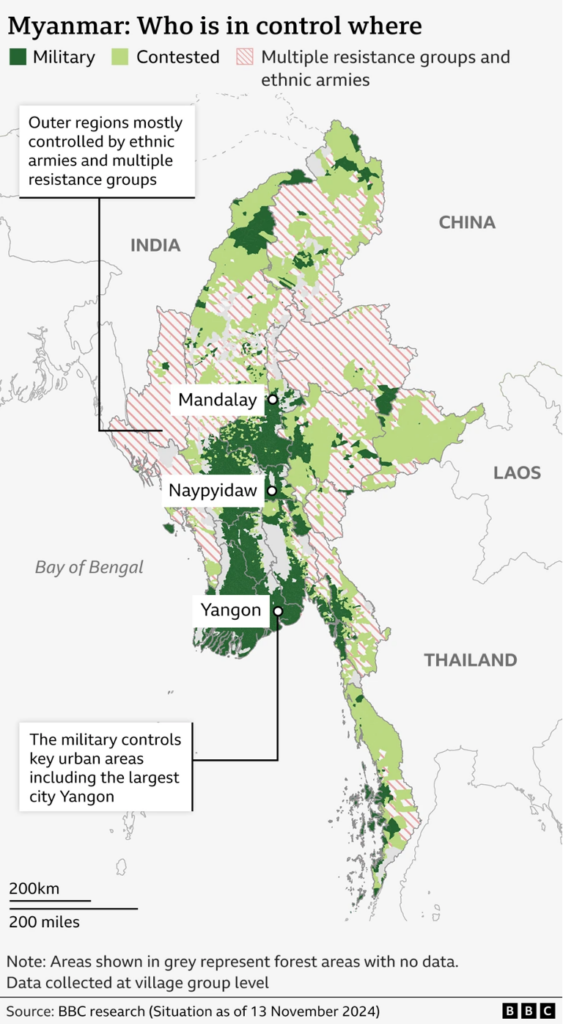

部分专家提出的所谓”全方位防控体系”的构想,在东南亚错综复杂的政治版图前显得力不从心。首先,单就缅甸而言,这个拥有135个民族的国家,地方武装控制区与中央政府管辖区犬牙交错,单是完善引渡协议就需要穿越军阀、少数民族武装、军政府的三重关卡。考虑到缅甸复杂的政治关系和法律体系的差异,短期内恐怕难有实质性突破。其次,由于东南亚一些国家政治不稳定性、治理能力薄弱等问题短期内难以改善,协同提升区域治理能力从设想到实践就需要跨越重重障碍。这使得从点状打击转向全域治理困难重重。

监管者的利益纠葛:

跨境执法的治理权博弈

2023年9月30日,当自媒体博主”胡七刀”的志愿救援队接到求助,拿着枪,开着越野车在泰缅边境的泥泞小路上颠簸时,他们担心的是自己会被湄索关卡上的缅甸警方人员认出,从而给诈骗园区通风报信使救援行动前功尽弃。这折射出了缅甸政治局势的复杂。法治真空为警方与犯罪团伙的勾结提供了温床。

据泰缅边境人士透露,虽然诈骗园区位于缅甸境内,但其运营所需的电力网络和建筑材料等基础设施物资主要由泰国提供。王星获救事件表面上是泰国警方的”英雄式营救”,实质可能不过是致电克伦边防军放人后的作秀表演。更有德国媒体爆料,妙瓦底的六个幕后老板就住在曼谷。这一切都把泰国官方”严厉打击电诈”的宣言衬得苍白无力。

有分析指出,如果泰国能够单方面切断对诈骗园区的物资供应,仅仅通过断粮断网一个月,这些犯罪窝点就将难以维系。泰国总理佩通坦在北京微笑举杯欢迎中国人去泰国旅游的影像还在循环播放。与此同时,诈骗国区内的柴油发电机的轰鸣声正嘲笑着泰国政府对妙瓦底的断电令。边境民众在断电当夜拍到诈骗国区内依旧是灯火通明。

更有消息称,诈骗园区已经在黑市买到了“星链”设备以防止被断网。这政令的失败或许源自于泰国独特的权力架构:君主立宪制下,王室仍保有实权。尽管民选政府主导行政运作,但效忠王室的军方始终掌控着核心军事权力。从1932年立宪革命至今,军方已发动了约13次成功的政变,形成了”军政府统治 → 民主选举 → 军事政变”的周期性循环。这种结构性矛盾导致民选政府往往沦为权力游戏中的提线木偶——当文官集团试图推进军事改革时,军方就会假借“保护王室”、“国家稳定”、“打击腐败”之名来维护自身的权力和利益,重启政治洗牌。

不可否认,切断电诈集团赖以生存的经济命脉或许也是一种可行的策略。但在泰国,各方势力受到灰色经济利益的驱使。在复杂的利益关系下,民选政府打击电诈的行为能否得到军方的支持,效果如何值得进一步观察。

地缘棋局中的平衡:

跨国博弈的策略

我国在缅甸拥有重要的经济和战略利益。中缅油气管道(若开邦到云南)的仪表盘上跳动的数字,正悄然改写亚洲能源版图。这条”能源大动脉”每年向中国输送2200万吨原油和120亿立方米的天然气。在”一带一路”倡议下,位于若开邦的皎漂深水港(Kyaukphyu deep sea port) 起重机日夜吞吐着货物,有效降低了我国对马六甲海峡的依赖,也为我国拓展海上战略空间,打开了通往印度洋的战略通道。此外,缅甸丰富的稀土矿脉和黄铜矿床,正在成为支撑我国智能制造时代的重要基石。

尽管缅甸军政府仅控制21%的缅甸领土,但它掌握着59%的城市区域以及基础设施和机构,是维持缅甸稳定的关键力量。此外,若由美国扶持的国家联合政府(National Unity Government)接管政权,他们很可能拒绝承认军政府时期签署的协议与历史遗留债务,这种局面将给我国带来不小的麻烦。在错综复杂的地缘政治棋局中,我们需要时时评估现有的合作框架,同时防范潜在的战略被动风险。

但硬币的另一面,电信诈骗已成为缅甸军政府维持军费开支的重要财源之一,这解释了为何中方多次要求其配合打击缅北电诈园区却遭漠视。为解救受困同胞并铲除诈骗窝点,我国政府不得不与缅甸少数民族地方武装(Ethnic Armed Organizations)展开合作。值得注意的是,在中方持续施压的背景下,由德昂民族解放军(TNLA)、若开军(AA)和缅甸民族民主同盟军(MNDAA)组成的”三兄弟联盟”,于2023年10月27日以”清剿电诈集团”为名发起军事行动,最终推翻了长期掌控果敢地区的”四大家族”势力。

然而,这一行动产生了意想不到的后果——少数民族武装发现军政府不堪一击,是不折不扣的”纸老虎”。他们打出了信心,还趁机占领了大量的土地,控制了大部分稀土资源区。尽管中国试图施压,要求少数民族武装停止进攻军政府,但在去年1-5月短暂停火后,双方于6月再度交火。今年1月20日,中国外交部表示,中国再次促成了停火协议。然而,停火协议恐怕很难从根本上解决问题。

总而言之,在”一带一路”战略框架下,中国需要在打击跨境犯罪和维护经济利益之间寻找平衡点。 而复杂的地缘政治局势,增加了中方人员的操作难度。

03

防控策略:

从社会根源入手

网络犯罪与传统犯罪相比在目标筛选机制上具有“优势”。其非接触性特征突破了地理空间限制,使得犯罪分子能够通过分布式节点实施无差别撒网式攻击。这种技术赋能的犯罪规模化效应,直接驱动犯罪集团持续扩充人力资源,通过诱骗或胁迫手段将大量人员输送至电诈园区,构建起工业化诈骗流水线。因此,在犯罪动机持续存在且缅甸内部监管缺位的双重困境下,治理策略应实现从”源头阻断”到通过多维度干预措施提升潜在受害群体的“免疫”能力。

当我们翻开各类电信网络诈骗宣传手册,那些工整的防诈指南背后,藏着令人不安的悖论:宣传教育的受众多为已具备防范意识的群体; 真正需要这些知识的群体,往往在信息洪流中与这些宣传擦肩而过。比如,找不到工作的人更容易被高薪招聘的广告吸引,而不是去研读二十页的防诈手册。这种信息触达的错位,让防诈教育陷入了”脱靶”的困境。其次,诈骗手法的迅速迭代及高度“定制化“使这些教育资料往往无法跟上步伐。因此,如果宣传要跟上诈骗手法更新的速度,那么制订宣传手册的效果或许不如用短视频还原网络诈骗现场,让普通群众的防范意识在受害的故事中生根发芽要好得多。

更值得注意的事实是,相当一部分赴缅“务工”人员并非被强迫,而是自愿前往的。这一点从一些”受害者”的说辞中就能看出端倪 。逃离缅北的网红幸卫林在接受采访时声称自己是”被迷晕送往缅北”,这种说法实际上是为掩饰自愿去的事实而编造的托词。要知道,前往缅北需要翻越两天的山路,经过多道关卡。正如一位“蛇头”所说:”一个人头才3万,没必要与中国政府过不去”。在中国境内,这些所谓的”受害者”完全可以随时报警,“蛇头”几乎不会采用任何强迫手段。迷药的神效事实上只是传说。剂量太少,则人会很快清醒,剂量太多则会致死。只有“受害人”自己愿意去翻山越岭,主动偷渡才有成功的可能。

这些”受害者”在出发时往往就已经对即将从事的活动有所了解,他们多是因为经济压力,抱着”自己与他人不同,能够衣锦还乡”的侥幸心理而铤而走险。这种认知偏差背后,是扭曲的成功学在作祟。当短视频平台充斥着”三天暴富”的传说,当”搞钱”成为社交货币,某些灰色地带的”机遇”就被镀上了虚幻的金边。这种社会心理的异化,让单薄的防诈宣传显得力不从心。当我们凝视那些标注着”高薪客服”的招聘广告时,看到的不仅是犯罪分子的狡诈,更是一个时代的集体焦虑。那些被骗去当”客服”的人每天重复的骗人的台词,何尝不是他们曾经深信过的谎言?

“最好的社会政策就是最好的刑事政策”——德国著名刑法学家弗朗茨·冯·李斯特(Franz von Liszt)的名言深刻揭示了社会政策与犯罪预防之间的内在联系。这一观点提醒我们,要从根本上预防犯罪,除了刑事打击的“铁拳”和重塑社会价值观不可或缺之外,还应加强完善社会保障体系,改善整个社会生态系统。重构就业生态可能是当务之急。政府可以与企业携手搭建”技能成长中心”,让下岗工人能学习新的技能重整旗鼓。让公益性岗位成为那些再社会化的群体的过渡驿站。社区网格需要的不仅是工作人员,更需要带着温度的专业社工。当心理咨询师在社区茶室倾听失业者的焦虑,当法律顾问在便民中心梳理劳务纠纷,这些细微处的支撑和帮助,可以大幅减少潜在受害者的“脆弱”。

结语

缅北电信诈骗案件揭示了当代跨境犯罪的复杂性与治理困境。从犯罪位移理论来看,单纯的执法打击会使犯罪活动不断转移,难以从根本上解决问题。从国际关系视角来看,中国在打击跨境诈骗过程中面临着维护主权、保护公民与维护经济利益的多重平衡。这种复杂的地缘政治现实,决定了打击跨境诈骗无法仅依靠单一手段实现,而需要构建包含国际执法合作、技术防控、社会治理在内的综合性治理体系。尤其重要的是,我们必须正视这一现象背后的社会根源,通过改善就业环境、健全社会保障体系等措施,从源头上切断跨境诈骗犯罪滋生的土壤。

(作者为犯罪学学者、爱丁堡大学博士、“务虚实录”联合创始人兼学术主管)

视觉图表设计:施海涛

编辑:刘越

欢迎扫码关注微信公众号“务虚实录”

缅甸重大事件时间轴

长期冲突阶段

缅军(缅甸军方)与各少数民族武装组织(EAOs)之间长达数十年的冲突。中国与缅甸建立了牢固的经济和军事关系,大量投资于基础设施和资源开采项目,特别是作为中缅经济走廊(CMEC)的一部分。

军事政变事件

缅军发动政变,推翻了昂山素季领导的民选全国民主联盟(NLD)政府。随后成立民族团结政府(NUG),这是一个由下台代表组成的影子政府。全国各地组建了人民保卫部队(PDFs),出现了广泛的政变抵抗运动。中国与军政府保持联系,同时对政变表示反对。

内战加剧

内战加剧,缅军面临来自EAO和民防军越来越多的抵抗。包括网络诈骗和人口贩运在内的跨国犯罪活动在缅甸猖獗,尤其是在与中国接壤的边境地区。

中国外交干预

中国外交人员访问缅甸,要求军政府解决来自其境内的跨境犯罪问题。

妙瓦底袭击事件

妙瓦底警局被无人机投炸弹,局长等3人死亡,十余人受伤。

“1027行动”开始

10月27日三兄弟联盟(阿拉干军、缅甸民族民主同盟军和达昂民族解放军)在掸邦北部发起了针对军政府的”1027行动”,并打击电信诈骗。该行动导致了果敢四大家族的覆灭。

打击网络犯罪

“1027行动”扩展到实皆省,民防军加入进攻。中国当局对军政府在网络诈骗问题上的不作为感到失望,开始采取行动。缅甸方面在抓捕网络犯罪头目明学昌的过程中,他畏罪自杀身亡。明学昌的儿子明国平、女儿明菊兰和孙女明珍珍被缅甸方面抓获,并于11月16日移交给中国公安机关。

“1027行动”进展

“1027行动”继续进行,三兄弟联盟和同盟抵抗组织从军政府手中夺取了许多城镇、战略前哨和边境口岸。12月10日,中国当局对果敢电信诈骗团伙的十名主要涉案人员发出逮捕令。

停火协议

在中国的压力下,军政府将白学谦及其他参与电信诈骗的人员移交给中国当局。中国促成军政府与三兄弟联盟在北掸邦停火。停火协议十分脆弱,经常出现违反停火协议的情况。

妙瓦底被攻占

2024年4月,克伦民族解放军(KNLA)与人民保卫军联合行动,攻占了泰缅边境重镇妙瓦底(Myawaddy),全面控制了该城市。同时,缅甸军政府领导人敏昂莱提出重启克钦邦长期搁置的密松大坝项目,以吸引中国的支持。

腊戍战役

掸邦北部局势再次紧张,6月23日,缅甸军政府与三兄弟联盟(由果敢同盟军、德昂民族解放军和若开军组成)在腊戍附近发生冲突。2024年8月3日,果敢同盟军(MNDAA)攻占了掸邦北部战略重镇腊戍(Lashio),这标志着对缅甸军政府的重大打击。此次战斗导致重大人员伤亡,并俘虏了多名高级军官。

当前局势

军政府寻求在2025年举行选举。中国支持选举,认为这是缅甸实现稳定的必由之路。尽管失去了对大片领土的控制,军政府仍牢牢控制着主要城市地区。网络诈骗和其他犯罪活动仍在妙瓦底和其他地区猖獗。全国过渡政府(NUG)继续流亡,并得到一些西方实体的承认,但缺乏来自任何国家的大量军事或财政支持。

| 1. 缅甸军政府(缅军) | ||

| 主要领导人 | 敏昂莱 | |

| 背景 |

• 于2021年2月发动军事政变,推翻民选政府 • 长期以来在缅甸政治中扮演重要角色 • 在民族冲突地区与少数民族武装组织长期对抗 |

|

| 立场 |

• 维护国家稳定和秩序,坚持多党民主制度 • 否认2020年大选结果,认为存在舞弊行为 • 以此为由发动政变 |

|

| 占领区域 |

• 名义上控制缅甸全国 • 实际控制包括首都内比都、主要城市以及大部分中心区域 • 在少数民族武装组织活跃地区和抵抗组织控制区,控制力有限 |

|

| 2. 民族团结政府(NUG) | ||

| 主要领导人 | 杜瓦希拉(总统),曼温凯丹(总理) | |

| 背景 |

• 成立时间:2021年4月16日 • 由被推翻的民选代表和少数民族政治家组成 • 旨在反对军政府,寻求国际承认 |

|

| 立场 |

• 推翻军政府统治,恢复民选政府 • 建立联邦民主制国家,保障少数民族权利 • 争取国际社会承认,对军政府实施制裁 |

|

| 占领区域 |

• 不直接控制特定区域,主要通过下属的人民保卫部队(PDFs)在全国各地开展游击战和抵抗运动 • 在部分农村地区和少数民族聚居区拥有一定影响力 |

|

| 支持情况 |

• 获得部分西方国家和国际组织道义和政治上的支持 • 部分国家提供人道主义援助 • 整体国际承认度有限,未被联合国等主要国际组织承认为缅甸合法政府 |

|

| 人民保卫部队(PDFs) | 主要领导人 | 由NUG国防部领导,地方PDFs领导人较为分散 |

| 背景 |

• 政变后在全国各地自发涌现的武装抵抗力量 • 由各行各业的民众组成,包括学生、工人、专业人士等 • 接受NUG的领导和指挥,但地方性较强,组织和协调方面存在挑战 |

|

| 立场 |

• 作为NUG的武装力量,目标与NUG一致,即推翻军政府,建立民主联邦 • 与少数民族武装组织合作,共同对抗军政府 • 保护人民,反抗军政府的镇压 |

|

| 占领区域 |

• 不控制主要城市,主要在农村地区、山区和丛林地带活动 • 在一些地区建立”解放区”或”人民行政机构” • 规模和控制力有限,经常与军方发生冲突 |

|

| 3. 少数民族武装组织(EAOs)之三兄弟联盟 | ||

| 联盟整体 | 主要领导人 | 联盟本身没有单一的主要领导人,由三个成员组织的领导人共同协商决策。若开军(AA)领导人图昂·妙·奈在联盟中扮演更重要的角色 |

| 背景 |

• 成立于2016年11月20日 • 最初目标是应对缅军在少数民族地区的军事行动,争取民族自决 • 由若开军(AA)、缅甸民族民主同盟军(MNDAA)和德昂民族解放军(TNLA)三个少数民族武装组成 |

|

| 立场 |

• 联盟目标是联合对抗军政府,维护各自民族的利益 • 初期目标可能侧重于民族自治和权益 • 在政变后,与抵抗组织合作,目标可能扩大到推翻军政府 |

|

| 占领区域 |

• 主要在其各自的民族邦或地区活动,联盟整体上没有统一的占领区域 • 在合作行动中,可能会协同作战,影响更大范围的区域 |

|

| 若开军(AA) | 主要领导人 | 图昂·妙·奈(Twan Mrat Naing) |

| 背景 |

• 成立于2009年,是若开邦主要的民族武装力量 • 与军方长期冲突,实力不断壮大 • 在若开邦拥有广泛的社会基础和支持 |

|

| 立场 |

• 争取若开邦的高度自治,甚至独立 • 保护若开族人民的权益 • 反对军政府的统治 |

|

| 活跃区域 | 若开邦 | |

| 缅甸民族民主同盟军(MNDAA) | 主要领导人 | 彭德仁(Pheung Kya-shin) |

| 背景 |

• 主要由果敢族组成,是果敢地区的代表性武装力量 • 历史上曾控制果敢地区,后被缅军驱逐 • 与中国边境地区存在复杂联系 |

|

| 立场 |

• 力图收复果敢地区的控制权 • 争取果敢族的高度自治 • 反对军政府 |

|

| 活跃区域 | 掸邦北部,特别是果敢地区 | |

| 德昂民族解放军(TNLA) | 主要领导人 | 达波昂·觉(Tar Bone Kyaw) |

| 背景 |

• 代表德昂族人民的武装力量,活动区域主要在掸邦北部 • 与缅军和当地其他武装组织均有冲突 |

|

| 立场 |

• 争取德昂族(巴朗族)的民族自决权和自治 • 保护德昂族人民的利益 • 反对军政府 |

|

| 活跃区域 | 掸邦北部 | |

| 4. 其他重要少数民族武装 | ||

| 佤邦联合军(UWSA) | 主要领导人 | 鲍有祥(总司令) |

| 背景 |

• 缅甸规模最大的少数民族武装组织,拥有强大的军事实力和高度自治权 • 控制区域经济发达,拥有自己的政治、经济和军事体系 |

|

| 立场 |

• 保持高度自治,不干涉缅甸政治,实际处于独立状态 • 避免与军政府直接冲突,维持现状 • 近期在局势紧张下,可能更侧重于自保和维护佤邦的稳定 |

|

| 占领区域 | 掸邦北部和东部,佤邦地区 | |

| 克钦独立军(KIA) | 主要领导人 | 甘双(总司令) |

| 背景 |

• 克钦邦主要的民族武装力量,历史悠久,与缅甸政府的冲突持续不断 • 在克钦邦拥有广泛的影响力 • 与其他反抗力量保持一定联系,共同对抗军政府 |

|

| 立场 |

• 争取克钦邦的自治权 • 保护克钦族人民的利益 • 长期以来与军政府对抗,政变后更加积极反对军政府 |

|

| 活跃区域 | 克钦邦 | |

| 掸邦进步党/北掸邦军(SSPP/SSA) | 主要领导人 | 婉勒(主席) |

| 背景 |

• 代表掸族人民的武装组织之一,活动区域主要在掸邦北部 • 与缅军及其他少数民族武装均有复杂关系 |

|

| 立场 |

• 争取掸邦的民族自治和民族平等 • 保护掸族人民的权益 • 在军政府和反抗力量之间保持相对谨慎的立场,避免卷入大规模冲突,但可能会根据局势调整策略 |

|

| 占领区域 | 掸邦北部 | |

| 勃欧民族解放军(PNLA) | 主要领导人 | 坤敏都恩(总司令) |

| 背景 | 代表部分勃欧族群的武装力量,是勃欧民族组织(PNO)的军事分支 | |

| 立场 |

• 争取勃欧族自治和民族平等权利 • 反对军政府的统治 • 可能与NUG和PDFs保持合作,共同对抗军政府 |

|

| 占领区域 | 掸邦南部 | |