作者介绍:

许陈品,台湾学者、时政评论员,上海“观察者网”等媒体专栏作者,长期从事台湾文史工作。

- 作为中国重要的民俗节庆之一,2024年12月4日,联合国教科文组织(UNESCO)宣布将“春节( Spring festival)-中国人庆祝传统新年的社会实践”,正式列入人类非物质文化遗产代表作名录。

- 农历春节申遗成功,不仅对于两岸民众提升民族自豪感和文化认同感具有积极意义,也使“人与人和睦相处”价值理念的春节文化更好地走向世界。

- 不过,尽管两岸中国人的农历春节都有“年兽”故事,但新年起源在台湾地区却有着不一样的版本——灯猴传说。

从灯钩到灯猴 台湾先民的器物崇拜

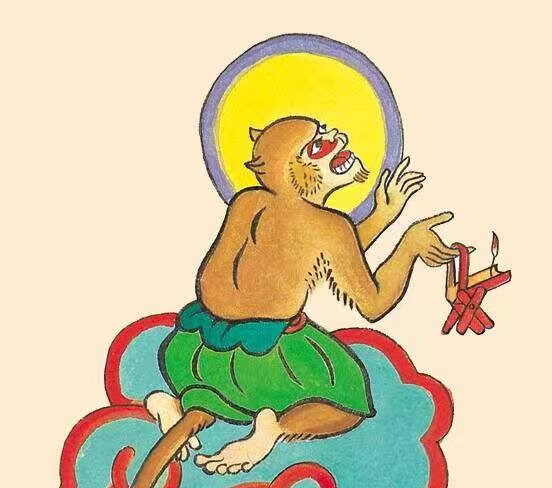

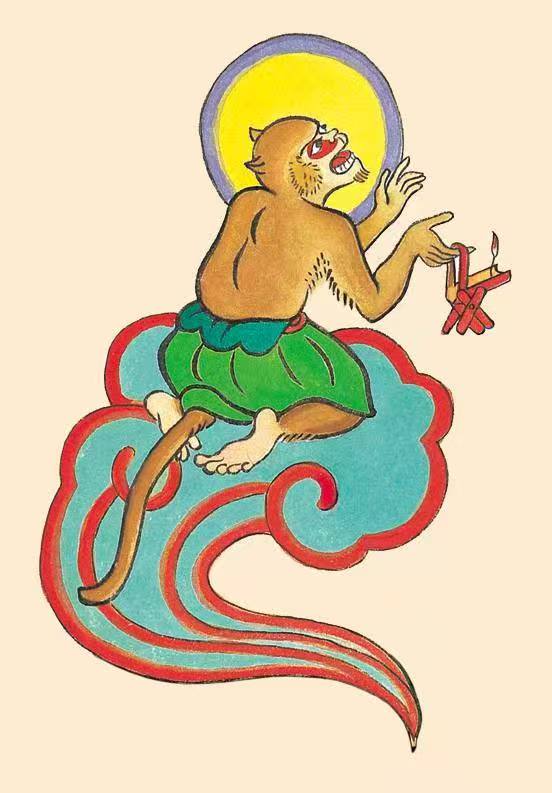

“灯猴”是什么呢?其实这与人类最原始的 “泛灵信仰”有关。例如对风雨雷电等剧烈天气现象的敬畏,或对长久存在的江河湖海、山岭岳丘,乃至于家门村口历经风吹日晒雨淋依旧崴然不动的大树、石头,闽台地区先民认为其具备所谓的“灵性”,因此出现了对“树榕公”(老榕树)“石头公”的信仰或祭祀。除了对自然物的崇拜,古人取自天地间的原始材料制作成生活器物与工艺品,当时的人们认为这是人类智慧的结晶,带给人们方便和福祉,也具有一定的“灵性”,甚至将其人格化、神格化,像是灶台衍生出的灶神、门板的门神、水井的井神、厕所有厕神,甚至锅碗瓢盆、扫帚锄头都成为祭祀对象,在发明电灯之前放置油灯的灯架子——灯钩,被讹传为“灯猴”之后民间也开始附会出了属于它的传说故事,并且还与过年相关。

古人就地取材使用竹制灯架,在以植物油或番火油点火后,用有一弯钩或钻一孔的灯钩挂在壁间来放置油盏,不仅因“钩”“猴”读音相似、把灯钩误作“灯猴”,民间还绘声绘影地称灯钩形似一只蹲着的猴子,于是就出现了“灯猴”。不过竹制品毕竟不够耐用、又加上靠近火源必须每年换新。据清道光年间成书的《彰化县志》记载:“至(除夕)夜,烧旧灯钩,乘其未烬,将灰分十二堆,以象十二月,关系信堆明暗,以卜来岁十二月,阴晴水旱。”说明清代台湾中部已流传每年更换旧灯钩,并声称能以焚烧的灰烬来占卜预测来年晴雨旱涝的习俗。

冬至时节,旧时台湾有项民俗称作“饷耗”,即家家户户都准备汤圆来祭祀神明与祖先,并将汤圆黏在灶台、大门、水井、厨柜、米缸、水缸等生活中重要的器具上,拟人化地“慰劳”它们一年的“辛劳”。但因为灯钩经年使用沾满油污、又丑又脏,黏不上汤圆,也就在“饷耗”的习俗中独独被遗忘。

得罪灯猴 台湾岛沉没?!

台湾民间传说,使用超过3年又没有更新的灯钩将会“成精”,也就是“灯猴精”。它愤恨地认为,自己为人们带来光明,但人类却“忘恩负义”、不供奉自己汤圆,便至玉皇大帝跟前告了人类一状。玉帝听信灯猴精的谗言后,也觉得人类暴殄天物、作恶多端,遇有大难便烧杀抢掠,干脆“在除夕夜让台湾岛沉没海底”,来年再造一个新世界。

“台湾岛即将陆沉”的消息一出,各路神明奔走相告,有的站出来为人类说话,称尽管少数人类有着种种恶习,但多数仍具备善良朴实、饮水思源等可取之处,不应赶尽杀绝,于是纷纷“托梦”告诉人们大难将至,应找地方避难。然而台湾是个岛,即使躲到高山上仍不能幸免于难,于是人们抱着必死之心,在除夕夜全家团聚吃最后的晚餐(年夜饭),并彻夜不眠、静待世界毁灭的时刻到来(守岁)。在大年初一的子时到来后,人们发现预计中的“台湾岛沉没”并未发生,原来是观世音菩萨、灶神、土地公怜悯人类还是存在善根佛性,及时向玉帝劝阻后才得以收回成命。眼见东方泛起了鱼肚白,大家感悟在新年“劫后余生”之际,出门见到彼此还互道“恭喜” 。据说这就是台湾版的“过年源起”,与中国大陆流传的“年兽传说”大不相同。

民俗的揉杂与创造

台湾独特的“灯猴传说”看似迷信,详究本质可分析出以下几点:泛灵信仰、新年习俗,以及台湾特有的自然条件。先民在科学不昌明的时代相信“万物皆有灵”,对万事万物存在敬畏之心,注重自然规律,与当代“人与自然和谐相处”的“天人合一”颇有相近之处。台湾位处地震带、是座多地震的岛屿,先民将这个自然现象与“岛屿沉没”联想到了一起,加上台湾岛盛产猕猴,并将猴子与灯钩的外观相附会,才产生了“灯猴作祟”的故事,反映出了台湾特色。台湾汉人来自大陆,自然也带来了大陆故乡的过年习俗,例如除旧布新、冬至岁末祭祀、吃汤圆,除夕夜吃年夜饭、守岁,以及新年贺年,台湾农历春节的习俗不仅与大陆原乡大同小异,期盼来年风调雨顺、亲友平安健康等良好祝愿,更是两岸中国人共同拥有的精神内核。下次在野外或动物园看到活泼的猴子,您会不会也想起台湾过年特有的灯猴传说呢?【全】

本文首发于全国台联核刊《台声》杂志2025年第2期(总第613期)。

感谢作者授权发布原稿!

图文编辑:刘越

欢迎扫码关注微信公众号“务虚实录”