本文为作者手稿,非正式发表/出版之定稿,仅临时展示。

引言

“社会达尔文主义”似乎是一条贯穿人类文明的“铁律”。事实上,“物竞天择,适者生存”的信条在生命的起跑线上就成为了本能主宰——每一个生命的诞生,莫不是从数以亿计的竞争者中杀出重围,成为那唯一的优胜者。

“竞争”是伴随人一生的话题。然而,当“优胜劣汰”成为现代生活的金科玉律,当“人生赢家”与“loser”成为烂俗的标签时,我们也不得不面对冷酷的现实:自由平等只是美好的愿景,金字塔尖的席位也永远稀缺,绝大多数人注定是塔基下的“群众”。在一个“人人争先又不免人人落后”的生态系统里,那些还在艰苦攀登的“草根”勇士们该如何自处呢?平凡的大多数又该如何驾驭内心的贪嗔痴、哀怨妒,不被欲望和恐惧吞噬灵魂呢?

海海人生,万法色相,终归一“道”。钱穆曾提醒我们,中国人和中国文化的终极依归在于“道”。笔者试图沿着他的视线,重新审视由“道”铺陈开来的中国历史精神及其在教育、文化上的表征。最终我们将发现,那条以“人”为本位、以“品格修养”为内核、以“现世不朽”为追求、以“世界大同”为极限的“道”,也许能在充满不确定性的时代里,为疲于奔命的男男女女熬制一副安身立命的良药,为民族力量的真实复萌找到一方温润的土壤。

一、教育迷途与“道”之召唤

“赛跑式”教育下的群体困境

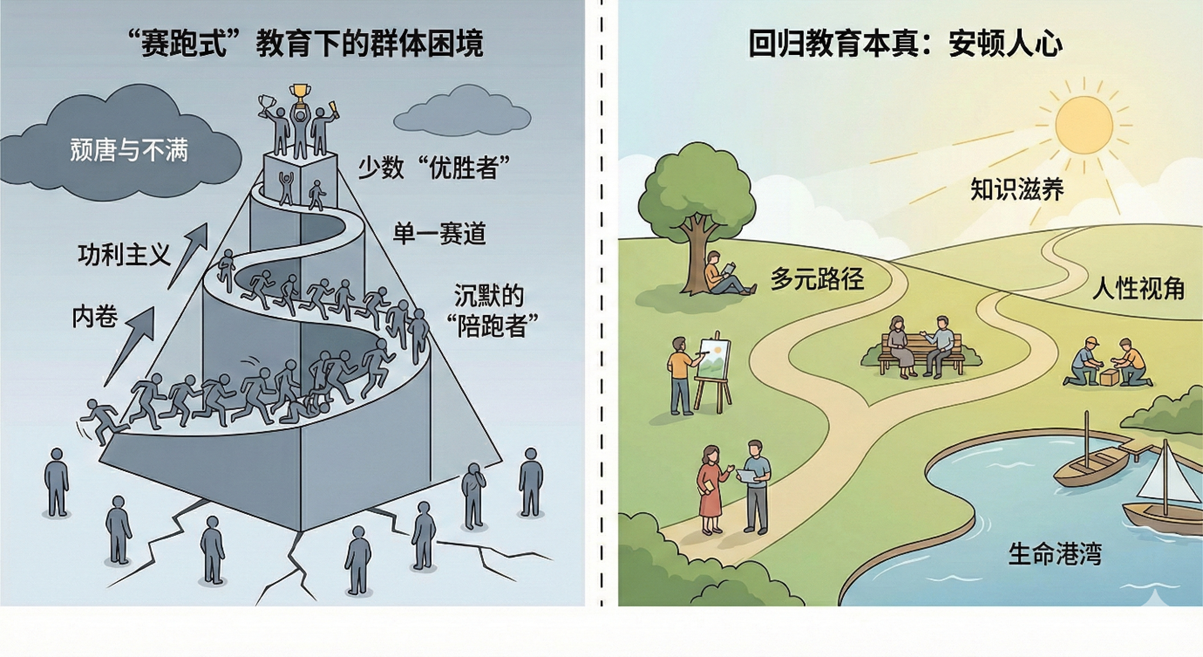

教育本应唤醒灵魂,安顿人心。然而,当我们回望近代以来的教育轨迹,不难发现其神圣性正在功利主义的侵蚀下日渐消解。钱穆对民国教育的忧思,至今仍然叩击着读者的心弦。 先生将彼时的教育之弊形容为 “个人主义的机会比赛” 。在这场漫长的竞赛中,教育的场域被狭隘地锁定在学校,对象局限于青年人,而目标则被简化为获取知识与谋求职业 。

这种教育逻辑的残酷之处在于,它预设了跑道的单一与狭窄。赛道上的优胜者注定是凤毛麟角,而绝大多数人则沦为沉默的“失败者” 。当教育仅关注如何让少数人爬上金字塔尖,而忽视了广大“陪跑者”的内心感受时,那些被遗落在身后的人,不仅未能获得知识的滋养,反而滋生了颓唐、消极乃至破坏性的不满情绪 。

钱穆认为,知识和权力本是生命借以延展的工具,是“外物”,但在当时的教育导向下,它们却喧宾夺主,被误认为是生命本身,凌驾于道德人格之上 。他告诫,这种“向外冲”的竞争精神,若在个体内部无法消解,一旦与国家意志结合,便可能酿成巨大的灾难。日本是典型的例子——没有文化对心灵的深层疏导,被压抑的竞争冲动便轻易转化为了帝国主义侵略扩张 。而若无外泄的出口,这股戾气便会回流向内,撕裂社会肌理,引发内部斗争和动荡。

历史往往有着惊人的相似。钱穆当年所批判的现象,在当下的社会图景中,投射出了更为清晰且沉重的镜像。我们今日所言之“内卷”,其本质依旧是那场“个人主义自由竞赛”的极致演绎 。当前社会,教育很大程度上已经从启蒙的手段异化为阶层跃升的工具。人们涌入学校,往往“别有用心”,意图借由国家教育的阶梯,攀爬个人功利的前程 。从争夺教育资源到职场上明争暗斗,一种以“赢”为核心的单向度追求,使得人与人之间的距离并未因知识的传播与共享而拉近,反而在竞争的挤压下日渐疏离 。

当代“成功学”只教人如何拥抱被粗糙定义的“成功”,却不教人如何体面退场。它把“失败”视为“成功”唯一的反义词,而不知人生是一场“盖棺”都未必有“定论”的马拉松。所谓的“失败”,许多时候只是过程中的“挫折”——源于“试错”,终于“校准”。因此,实在不必将“loser”的标签早早地、草草地贴到那些还在路上跌撞前行的人身上。而自亿万对手中脱颖而出,于生命诞生之际便是所谓“人生赢家”的每一个个体,也不必因为暂时的挫折便相信“loser”这个恶意词汇的合理性,被其控制了精神和情绪。

更为深层的问题是,当我们的时代只愿歌颂聪明强壮者,当教育不再为安顿人心负责,那些平凡、病弱乃至暂时落后的生命,便只能独自吞咽痛苦与怨恨,成为功利教育下无数不稳定的原子个体,最终要社会来承担后果。

为了解开这个结,我们首先需要以一种清醒的现实主义勇气来直面世界的真相:平等与自由,只是一个美好的幻象——“只是”之前不必添加“可能”、“或许”、“几乎”这样模棱两可的前缀来增加“事实”表述的弹性空间。钱穆直言不讳地指出,人生在世,受限于法律规约、风俗熏染以及职业定式,自由从来都是有限的 。而人的天赋智愚、体质强弱以及家庭境遇千差万别,这使得平等在现实层面更是难以企及 。充满差异的现实世界决定了,它不可能满足每个人向上的无限欲望。

承认这种“不平等”与“不自由”,并非鼓动人们放弃追求,而是鼓励人们在更广阔的天地里,以更具人性而非“动物本能”的视角来探寻教育之义。不妨这样说:真正好的教育,不在于许诺一个只有极少数人能兑现的“人生赢家”之梦,而在于如何在必然的局限性中,为每一个生命找到安顿身心的港湾。

以“道”论“教”的信仰救赎

在“他山之石”的观照下,西方教育的演进历程亦能为我们提供深刻的启示。从古希腊苏格拉底试图用“言辨”挽救个人主义的流弊,到柏拉图《理想国》中将人工具化、功能化的国家主义构想,西方教育一直在个人自由与国家意志之间摇摆 。近代以来,这种摇摆在普鲁士、纳粹德国和苏维埃时期达到了高点。在这些体制下,教育完全沦为国家机器的附庸,政治目标吞噬了个人意志,宗教信仰被边缘化 。剥夺个体主体性的教育虽然能带来短期的集体狂热,却最终导向了人性的灾难。

虽说如此,西方社会亦能在长期的竞争与动荡中维持某种平衡,在这里,宗教起到了“阀门”的作用 。依钱穆之洞察,在宗教教育、国民教育和知识职业教育这三大西方教育的支柱中,宗教教育是弥合世俗裂痕的关键 。在上帝面前,世俗的贫富贵贱瞬间消解,人与人在灵魂层面获得了平等。教堂里的“祈祷”为失意者提供了心理避难所,“忏悔”则为过度的个人自由设定了神的边界,即,不超过上帝与耶稣的教诲 。

反观近代中国,我们急切地引进了西方的竞争机制与国家观念,却未能移植其背后的宗教调节机制。钱穆形象地比喻道,那时的中国青年如同“失去了母亲的孤儿”,在凄风苦雨中变得孤僻、叛逆、充满戾气 。

面对西式解法的可贵之处与局限性,钱穆将目光投向了中国历史的深处,试图在传统土壤中寻找更适用的“解药”——这便是以“道”为基底的中国教育精神。与西方基督教依赖外在神灵不同,以儒学为代表的中国传统教育是一种指向内心的“人文教” 。其核心信念在于“人皆可为尧舜” 。这句宣言赋予了每个人莫大的尊严与希望,它宣告了一种基于道德人格的平等:无论世俗地位如何,每个人在成圣成贤的道路上是完全平等的;而且这种平等不需要等待来世的“天堂”,在“此一世”的修行中即可实现 。

中国的“道”,代表了天下大众和民族文化的最高精神,它不由权势定义,而是源于每个人与生俱来的天性 。因此,在中国人的精神世界里,“道统”往往高于“法统” 。孔庙之中,即便是九五之尊的皇帝也要向孔子行礼,这象征着政治权力在文化与道德真理面前的谦卑,即,“尊师重道” 。这种“道”的教育,旨在培养“士君子”,即那类在道德与人格上自我完成的人 。它教导人们通过“修身、齐家、治国、平天下”,将“小我”融入家庭、社会乃至天下的“大我”之中 。

“人皆可为尧舜”的平等思想和“为别人、为大众、为天下”的人文情怀,使得以“道”论“教”的中国传统教育虽无“宗教”之名,却能从中欣赏到宗教精神 。钱穆特别指出,中国以“道”为指引的“宗教”更具生命力,因为它不依赖于神学假设,不会像基督教那样随着科学的昌明而遭遇危机。换言之,一种立足于现世伦理实践的“宗教”教育,能更为持久地抚慰人心,缝合社会伤口。

二、内倾文化与“道”之坚守

“性善”以达“不朽”

教育是文化的重要支流,文化则是教育的源泉。当我们探寻教育的归宿时,必然会触碰到文化根基。如果说西方文化的中心在于宗教与法律,那么中国文化的中心则在于“道德精神” 。钱穆认为,中国历史之所以千年未绝,正因它植根于一种深厚的、以“道”为底色的文化精神。

在中国人的价值谱系中,知识与权力不过是生命的“外物” ,真正能衡量一个人生命重量的,是他的道德精神与行为品格 。因此,“道”不仅是行为规范,更是中国人安身立命的“宗教”。这种文化取向,赋予了中国社会一种稳定的精神结构。如孟子所言:“豪杰之士,不待文王犹兴。”即,无论朝代如何更迭,无论世运如何兴衰,只要“道”还寄托在人的身心之中,文化命脉便不会断绝——道在,国就在;人在,道就在 。

理解中国文化的道德精神,须读懂中国人独特的关于“不朽”的宇宙观。与西方文化苦苦追寻灵魂永生或上帝的救赎不同,中国的先贤叔孙豹(春秋时期鲁国人)提出了一种现世的、可验证的“三不朽”说:立德、立功、立言。在这三者之中,立德居首。钱穆进一步指出,所谓“不朽”,并非肉体长存,而是“活在别人的心里” 。当一个人的德行能引发他人共鸣,被后世追随效仿,那么,他的生命便在无数其他人的生命中得到了延续。

不朽观的基石是孟子的“性善论” 。正因“人性本善”,人类天性中有着共同的向善趋向,一个人的善举才能跨越时空,激起千万人心底的回响,从而在他人身上复活生命。这一信仰基于人性,超越了近代西方“唯物”与“唯心”的二元对立 。它不需要假设一个外在的主宰,也不仅仅停留在物质的层面,而是指出了一条通过不断提升自我道德修养,从而实现生命无限延展的道路。

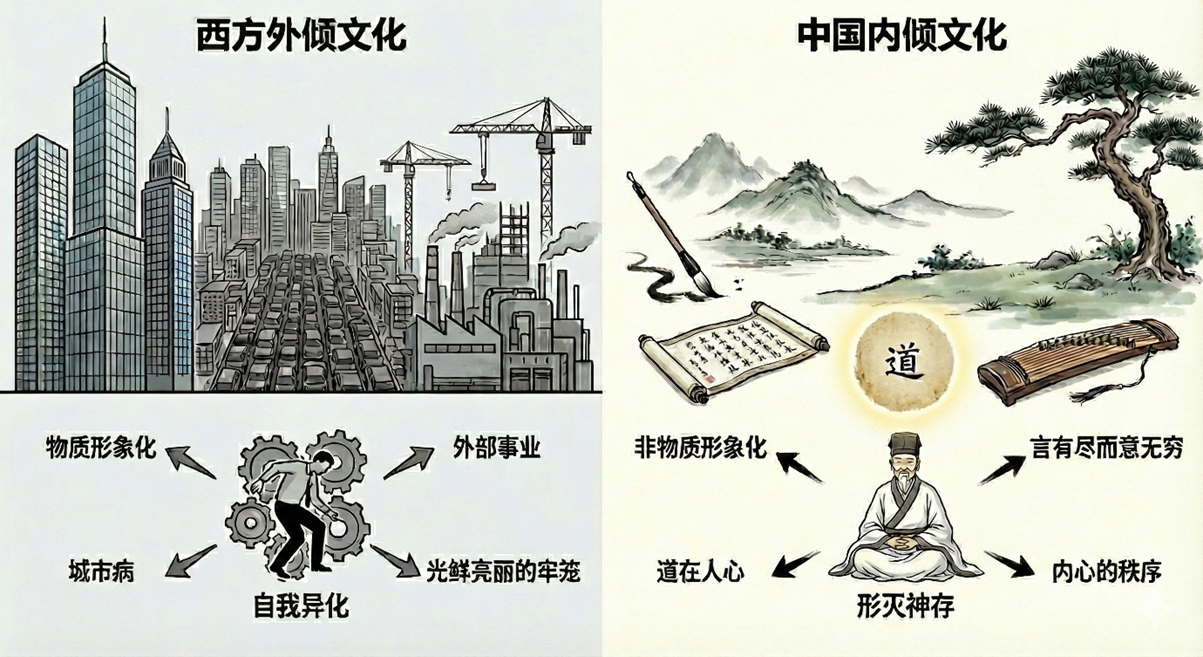

“内倾”文化的韧性

与中国文化向内探求“道”的特质形成鲜明对照的,是西方文化的“外倾性”。近代西方文明集古希腊的自由主义、古罗马的团体组织与希伯来的宗教精神于一体,创造了令人叹为观止的物质成就 。这种吻合《易经》“开物成务”精神的文化,擅长通过认识自然规律来成就外部事业 。然而,它倾向于将精神客观化,使其凝固在建筑、城市与制度之中,最终形成一种独立于人,甚至压迫人的力量 。

过度的“物质形象化”埋下了自我异化的种子。以钱穆观察到的上世纪50年代的纽约为例,这座代表了工业文明与资本主义巅峰的城市,却也成为了人类“物役”困境的缩影。摩天大楼制造出压迫感、曼哈顿的交通常年拥堵、劳工的生活节奏日益紧迫……种种“城市病”使繁华的纽约越来越只适合从外部“观赏”,而不再是理想的栖居地。对于身处其中的人而言,种种不方便、不舒适只会让周遭环境逐渐异化为束缚身心的“牢笼”。

纽约七十多年前就遇到的问题,如今已经蔓延到了北京、上海、东京、首尔、曼谷这样的亚洲大城市,甚至二、三线城市。这一切都在警示我们,当社会发展被简化为物质指标的增长,过分依赖于物质的定型及其高度集中时,人的灵性与生机便可能窒息于自己亲手制造的“光鲜亮丽”中 。

相对而言,历史上的中国传统文化展现出了一种“内倾”与“非物质形象化”的生存智慧 。这种智慧不求在外部世界建立庞大的物质丰碑,而致力于在人的内心构建“道”的秩序。在文学与艺术领域,这种“内倾”的思维逻辑表现得尤为突出。中国文学追求“言有尽而意无穷”的留白意境,绘画不求形似逼真而求神似超脱,戏剧不拘泥于布景的时空而重在传达人的内心情感 。这些文艺形式都在强调“人”的主体性——作品是人品的流露,人比作品更为重要 。上乘之作所追求展现的,无一不是内在的“道心”,而非外在的形象。

“非物质形象化”的特质,赋予了中国文化“形灭神存”的极强韧性。因为不依赖于特定的物质载体,中国文化便不会因为宫殿的焚毁或器物的破碎而消亡 。又因“道”之火种深埋于一代代士君子的内心,所以历史上虽然城郭屡变,文物代易,华夏文明之“圣火”始终未灭。

复兴在于兴“道”

二十世纪中叶,钱穆曾在中国历史拐点处呼唤“道”之回归,人心之重塑。沉浮于二十一世纪浪潮里的我们,也正高喊着“中华复兴”。此时此刻我们谈论的“复兴”,绝非“复古”,而同样是“道”的归来。这尤其需要在制度理想与人格塑造两个维度上着墨。

在制度层面,我们缅怀“唐虞三代”(唐尧、虞舜和夏、商、周三代),称之为“黄金时代”。社会自然不必倒退回远古时代,但仍可追寻那份“天下为公”的政治理想 。尧舜禅让的传说,寄托了中国人对于一个没有私心、选贤与能的“大同世界”的长期向往 。这种以“天下平”、“世界同”为极限目标的宏大胸怀,是“道”义的高阶展现,它超越了狭隘的民族国家观念,为构建人类命运共同体提供了古老的智慧 。

而在更为根本的人格层面,历史告诉我们,影响更为深远的伟大人物,不在于其“事功”的显赫,而在于其“德性”的光辉。如孔子门下实际上修为更高的颜渊、闵子骞等,他们没有“秦皇汉武”、“唐宗宋祖”那样惊天动地的文治武功,但其人格力量却穿越了时空,依然温暖着后人的心灵。他们生命也因“敬”“爱”之善,在无数其他人身上得到了延续,达到了“立德”层面的“不朽”。可见,“立德”虽不似“立功”、“立言”那般尽是外在表现,但影响力是极大的。

若偏以“事功”论“圣人”,那么,无论是积极有为的“任者”——如“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的范仲淹,还是洁身自好的“清者”——如“采菊东篱下,悠然见南山”的陶渊明,亦或是随和圆通的“和者”——如“但知行好事,莫要问前程”的冯道,只要他们身上蕴藏着“道”的力量、“德”之光芒,便也是文化的脊梁 。而黄宗羲、顾炎武、王夫之(“明末三大思想家”)那样的有识之士则鼓舞人们,即便在“道隐”的乱世,人依然可以坚守内心的信仰准则,肩负起道统理想之责,启蒙世人。又所谓“道不行,卷而藏之”,或“达则兼善天下,穷则独善吾身”,如果处境过于不堪,人到底也可以选择自我修养来对抗外界的荒谬。

“世界随时要人来创造,永远要人来创造” ——钱穆这句话透达至当代。文化的复兴,最终要落实到每一个具体的“人”身上。在喧嚣中守住内心之“道”,往言行中多注入一些 “爱”与“敬”,如此,理想中的“礼乐之国”,便不是遥不可及的“前朝旧梦”,而是五岳之下坚实的土地。

道之所向,虽千万人,亦有人往矣。人的自然寿数,不过几十上百年,是钱穆眼里的“一只船”,或“一座桥”,它的终极意义是带人渡过汹涌的河流,进入不朽的生命。而每一个来到人世间的“我”,皆可保持一份原始的自信,凌“道”泛舟,航向永恒,不辜负那曾在母体内代表自身的最强大、也最幸运的基因。【本系列全】

(作者为英国爱丁堡大学政治学博士)

欢迎扫码关注微信公众号“务虚实录”