自明朝起,中国开始引进西方文化。历经明末清初、晚清、民国、新中国改革开放等几个时期,在不同国情下怀抱着不同心态,国人对西学的好奇和探索延续至今。

所谓“西学”,指欧洲、北美、大洋洲的学术思想和科学技术。从文学、史学、哲学、法学、政治学;到天文、数学、地理、生物、化学、物理、机械……其涵盖范围十分广泛。“西学东渐”,指西方的上述学问传播到东方(本文指中国)的过程。

明末清初,“西学东渐”主要以传教士、商人、旅行家为桥梁,笔者认为其形式特点为“引进来”。利玛窦是该时期最著名的代表人物。作为传教士,他不仅以一部《天主实录》将西方宗教远播至东方古国,还与徐光启共同翻译欧几里得所著《几何原本》(前六卷),并撰写《乾坤体义》和《坤舆万国全图》,对中国人接触“数学”、“天文学”和“地理学”等学科概念起到了深远影响。由于此时西学重点在于科学技术且尚未普及至民间,而官僚贵族阶层的普遍看法是西学不过继承了古代“中学”之衣钵,因此,西学没有对以儒学为核心的中国传统思想造成冲击。

利玛窦肖像

图片来源:https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=85942

鸦片战争中英国人以枪炮扣关,王朝统治者终于意识到了差距。自19世纪中叶期起,国人逐渐以更积极的姿态了解西方。这时期,不仅有诸如梁廷枬、魏源、严复、梁启超、李善兰、伟烈亚力(Alexander Wylie)、慕维廉(William Muirhead)等中外人士通过大量专著和译注(如《天演论》、《海国图志》、《大英国志》等)把西学“引进来”,让普通民众无须远渡重洋就能领略欧美国家风土人情,更有越来越多中国人主动“走出去”直接接触西方文化、学习科学技术。中国著名医学家、教育家、第一位从欧洲大学毕业并取得博士学位(英国爱丁堡大学,医学)的中国人黄宽,“中国铁路之父”詹天佑,中华民国首任国务总理、外交家唐绍仪,中国现代史上最卓越的外交家之一顾维钧等都是通过海外留学将所学所思带回祖国并运用于社会政治实践的代表。

清末民初,中国先后经历了洋务运动、戊戌变法、辛亥革命、和五四运动。“中学为体,西学为用”的主张表明洋务运动在坚持儒教文明的同时意识到了西方科学技术的实用性。然而,“师夷长技以制夷”的口号反映出满清统治者仍然深陷在与自身国际地位早已不符的帝国虚妄中。拯救封建王朝这一根本目标的错误性注定了洋务运动的失败——曾国藩的安庆内军械所、李鸿章的江南制造总局、张之洞的汉阳兵工厂、左宗棠的福州船政局、“北洋/南洋/福建/广东水师”四支远洋海军……三十多年官办工业积累起来的军事资本没能抵挡住甲午战争中蓄谋已久的日军——日本经历二十年民治维新,焕然一新。

意识到“器物”不足惧后,国人又掀起了“制度”学习的热潮。从戊戌变法主张“君主立宪”到辛亥革命推行“民主共和”,中国在效仿西方政治体制的尝试中举步维艰,然而中国人的思想却日益多元化。五四运动便是中国在西学影响下、在思想争鸣史上浓墨重彩的一笔。关于中西方文化的关系以及西方学说如何运用于中国的几次大论战为中国未来的道路选择作出了重要铺垫。

从明朝末年到新中国改革开放之前,无论“引进来”还是“走出去”,“西学东渐”的主导力量来自政府。确言之,是因各时期统治阶级或领导阶层对西方世界的好奇、兴趣,或自救、自强之需而引进西方科技文化,或派遣留学生、官员、外交人员赴欧美学习考察。而那些依靠政府支持参与东西方文化交流甚至走出国门的人,尤其是公派留学生,往往怀有强烈的借“他山之石”以振兴中华的使命感。詹天佑、梁诚、钱三强、钱学森等近现代杰出人物均曾作为公费生赴欧美留学。

自上世纪七十年代起,中国的国门再次向世界敞开。与鸦片战争后一百年所不同的是,这次,中国国门是主动打开而非被动撬开,其后伴随的是国际合作与经济社会全面发展而非割地赔款丧权辱国。随着中外交流日益深入,国人对西学的态度日益包容,眼光也更具批判性。不过,人们曾经对“海归”的过分仰视和就业市场上仍然存在的同等条件下有留学经历者略占优势的现象暗示着当代国人潜意识里对西方学术甚或西方文化的崇拜并未消失。

二十一世纪初,当国人的财富飞速增长起来后,越来越多人即便没有奖学金也会选择自费留学——“西学东渐”强势迈入新世纪并且被赋予了新的形式和内容。如今,出国不单依赖政府,普通民众亦能自我创造机会,凭自身财富走出国门。随着国力的提升和中外民间交流的扩大,半殖民地半封建时期那种“国仇家恨”的情绪日渐消散,“救亡图存”的使命感随之减弱,反向增长的是国人的经济自信和零距离“开眼看世界”的渴望。求学深造、旅游购物、文化体验、工作机会等都成为了中国人出国的缘由。“走出去”的中国人也已经成为许多西方国家留学和消费市场的“主力军”。

以“西学东渐”最重要的媒介留学生为例,自2000年来,我国出国留学人数持续快速增长(本段数据来自教育部网站)。2015年度留学生总数首次突破50万,达到52.37万人,其中自费生比例为92%。2016年度留学人数较上年又增长2.08万人,为54.45万人,其中自费生占91.5%,国家公派生占5%。从1978年到2016年底,各类出国留学人员累计已达458.66万人。与此同时,年度出国/回国人数比例却从2006年的3.15:1下降至2016年的1.26:1。可见,越来越多家庭有能力承担高昂的学费和生活费将子女送出国读书,但留学生们也越来越把留学当成一种学术文化体验或谋求国内就业优势的方法而并无长期在国外工作生活的打算。就留学目的地来看,当代学生的选择偏好投射出了自晚清以来中国社会所形成的西学文化心态。美国、英国、澳大利亚、加拿大、瑞士、德国、法国等位于北美、欧洲、和大洋洲的发达国家——“西学东渐”原初国,仍然最富吸引力并稳居榜单前列。

图片来源:《2016留学趋势特别报告》

那么,如果把彼时“救亡图存”的情怀和“他山之石,可以攻玉”的精神放置于今世,它们又将以何种形式、在何处兑现?“救亡图存”的时代已经远去,国人比三十年前富裕太多,中国国力也已强大到不能让任何一个国家小视,然而许多人对海外消费品的狂热追求和对西方学术的顶礼膜拜折射出一个不得不令人正视的现实:无论在物质上还是文化教育上,我们与西方发达国家之间仍然存在一定差距——“他山”仍有“石头”可资借鉴。笔者认为,就学术教育这方面而言,这块“石头”来自西方学界“以人为本”的人伦精神和诚实严谨的治学态度。这两样,也许是留学欧美的中国学生最应借鉴、也是当代西方最值得传播的学术理念。

西方文明并非永世楷模,西方世界也并非从未经历过苦难与堕落。二战时期,纳粹曾以“非人”方式蹂躏犹太人,试图对其赶尽杀绝。1940至1945年间,位于波兰的奥斯维辛集中营曾经关押过至少130万人,其中约110万人被杀害,死者包括至少96万犹太人、7.4万波兰人、2.1万罗马吉普赛人、1.5万苏联战俘和1-1.5万其他国家人民(数据来自Holocaust Encyclopedia网站)。对待“无用者”,纳粹直接将他们投入比克瑙毒气集体杀死;对待“有用者”,纳粹以“劳动致死”的阴谋强制他们在恶劣环境下从事生产并在过程中对其百般虐待。更有甚者,纳粹军医打着“科学实验”的幌子对集中营里的婴儿、双胞胎和成年人进行包括“强制绝育/孕”在内的所谓“医学试验”。这些不禁让人联想到侵华日军在中国大地上的种种行经。然而与亚洲不同的是,欧洲在战后不久便对战犯进行了审判,对纳粹主义进行了及时、彻底的清算,而战争策源国的人民和后世领导人也以最诚恳的方式向犹太人和战争受害者进行了道歉。因此,德国很快恢复为正常国家,欧洲也在战后二十年走上了融合互助之路。

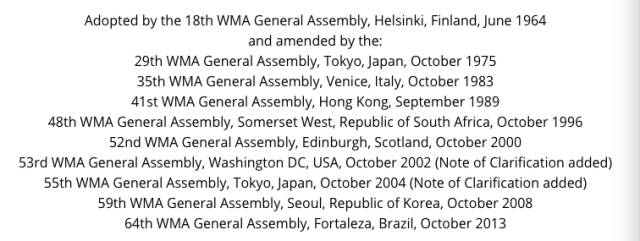

西方世界的权力均衡在战争中洗牌,但其文明却没有在战争中沉沦。以史为鉴,西方人通过新的制度约束将学术价值的人伦期待推向了更高境界。在当今许多西方国家学术界,“学术伦理”成为了悬在科研人员头上的一把“达摩克利斯之剑”——其要义为:学术研究应以“人”为目的,且不以之为“其他”目的。为避免集中营里泯灭人性的“伪医学实验”,《纽伦堡守则》(Nuremberg Code)明确规定,凡进行涉及人的医学实验,研究人员必须获得实验对象同意并不得对其造成伤害。可见,二战及纽伦堡审判实为学术伦理之滥觞。其后,在实践中经过多次修改的《世界医学会赫尔辛基宣言》详细规定了科研人员在进行涉及人类的医学实验中所需遵守的伦理道德规范。许多国家以世界医学会的文件为蓝本制定了自己国家的科研准则。起初,这些规则仅针对生物医学研究,但不久就被广泛运用至一切涉及到人的项目——无论自然科学还是人文科学、定量研究还是定性研究。

《赫尔辛基宣言》历次修改(图片截取自World Medical Association网站)

在美国,政府、大学、科研机构等对科研项目的伦理规范程序审核非常严格。1960年代,美国健康与人类服务部(Department of Health and Human Service)通过“科研风险防范办公室”(Office of Protection from Research Risks)颁布指导意见,要求对所有“涉人”课题进行伦理道德风险评估。尽管这一规定名义上只适用于由17个联邦政府部门资助的研究,而政府也列举了一系列可以享受“豁免权”的项目种类,但为争取“免检”待遇所需提供的证明材料往往繁琐到与接受审核不相上下。现实是,美国许多大学和科研机构自愿遵守学术伦理道德规范,对几乎所有类型的科研项目都开展“程序伦理”(Procedural ethics)审核。在澳大利亚,由其国家健康及医疗研究理事会(National Health and Medical Research Council)颁布的学术伦理指导意见明确表示,它只资助那些对所有“涉人”项目进行学术伦理评估的科研机构。该意见得到了大学的支持,许多学校把所有类型的社会研究都纳入程序伦理审核机制。1999年,澳大利亚《涉及人类的科研道德行为国家声明》(National Statement on Ethical Conduct of Research Involving Humans)为大学的这一做法背书。加拿大、英国、以及许多欧洲国家也无一不高度重视学术研究过程中可能出现的人道主义风险,其所制定的相关准则也无一不旨在约束研究者的行为、保护所有研究参与人员的利益。

如果说捍卫人类福祉应该成为学术研究的出发点,那么诚实严谨则是关于研究本身的可贵态度。这一点,中国学术界亦有许多人精诚恪守。笔者在此想分享一些见闻,谈谈西方在这方面的特点。

西方学界对“剽窃”行为的查处力度非常大。以笔者所在学校爱丁堡大学为例,在爱大,每门课的老师都会在上课过程中反复强调,无论大小作业或论文,引用他人成果必须标明出处,否则成绩将会被取消,抄袭者也将面临处分甚至被学校开除。其严格之处在于,所有正式提交的课程作业或论文都要经过系统查重,且爱大规定的重复率往往低于国内许多学校的研究生毕业论文。学生不仅不能抄袭他人成果,也不能“自我抄袭”(Self-Plagiarism);不仅要写明公开发表文献的出处,对未公开发表的文章也要作以说明。爱大许多学院还专门设立机构或办公室来整治学术不端行为。另外,由于课程作业经由网络系统匿名提交(该系统会自动统计迟交时间,根据规则计算罚扣分数),“人情”和“关系”等影响成绩判定的因素大为削弱,公平性得到了很大程度的保障。

西方人做研究的思维方式与中国人相比也有其特色。中国人的办事习惯是“具体问题具体分析”。通常,我们会首先找到一个感兴趣的研究话题,继而建立一套可供实现目标的分析方法。而西方思维是“从抽象到具体”。西方学术非常重视方法论,相关著作浩如瀚海。他们认为,只有系统掌握了社会科学或自然科学的所有研究方法,才能更好地从事具体问题的分析。在爱大,博士和研究型硕士第一年所设课程几乎都是方法论:如何搜集资料,如何分析定量/定性数据,如何设计课题,如何撰写开题报告……这些都可以作为一门课讲授一学期。而国内研究生课程通常根据授课老师研究领域开设,内容生动具体,故事性强。再者,关于开展研究的动机问题。国人更多会想如何把想做的事情做成、把想研究的问题研究明白。而西方人在开始研究之前,会做大量关于“动机”(motive)和“目的”(purpose)的辩护(justification)。不仅如此,每一步决定,每一个选择,都需要有理论和现实依据的支持。例如,为什选择某种特定的研究方法、特定的数据源、特定的分析模式、特定的采访对象……这些都需要充分论证。简言之,在思考如何实现目标之前先得证明,这个“目标”以及关于它的所有预设都是有价值、有意义,而不是“拍脑袋”想出来的。

所需指出的是,东西方两种思维方式无所谓优劣,它们闪耀着不同的智慧之光,各有其迷人之处。而国人如果能将当代西学之所长用于自身的科研实践,或把西方学术所彰显的人文关怀融入社会文明的发展过程,那么在21世纪,“西学东渐”仍可继承其原初的核心价值——为社会福,为邦家光(孙中山)。【全】

(原文于2017年首发于微信公众号“务虚实录”)

欢迎扫码关注微信公众号“务虚实录”